तोड़ती पत्थर

वह तोड़ती पत्थर;

देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर-

वह तोड़ती पत्थर।

कोई न छायादार

पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार;

श्याम तन, भर बँधा यौवन,

नत नयन, प्रिय कर्मरत मन,

गुरु हथौड़ा हाथ,

करती बार-बार प्रहार-

सामने तरु-मालिका अट्टालिका प्राकार।

चढ़ रही थी धूप;

गर्मियों के दिन

दिवा का तमतमाता रूप

उठी झुलसती हुई लू,

रुई ज्यों जलती हुई भू

गर्द चिनगीं छा गयीं,

प्रायः हुई दुपहर

वह तोड़ती पत्थर।

देखते देखा मुझे तो एक बार

उस भवन की ओर देखा, छिन्नतार;

देखकर कोई नहीं,

देखा मुझे उस दृष्टि से

जो मार खा रोयी नहीं,

सजा सहज सितार,

सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार

एक क्षण के बाद वह काँपी सुघर,

ढुलक माथे से गिरे सीकर,

लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा-

‘मैं तोड़ती पत्थर।’

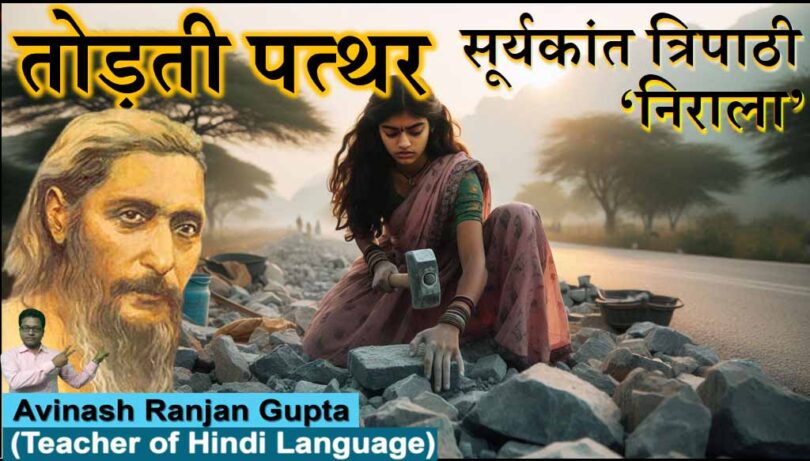

‘तोड़ती पत्थर’ कविता छायावाद और प्रगतिवाद के संधिस्थल पर मौजूद एक कविता है। इसकी रचना छायावाद की समाप्ति और प्रगतिवाद के प्रारंभ के दौर में हुई। यही कारण है कि इस कविता में छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह कविता लखनऊ से प्रकाशित होनेवाली मासिक पत्रिका ‘सुधा’ के मई, 1937 के अंक में प्रकाशित हुई थी। निराला ने इसे अप्रैल के महीने में लिखा था। किसी मजदूरनी को केंद्र में रखकर लिखी गई इतनी महत्त्वपूर्ण कविता इससे पहले नहीं मिलती है। यह कविता 1939 में दूसरी बार प्रकाशित ‘अनामिका’ में संगृहीत हुई।

‘तोड़ती पत्थर’ कविता छायावाद और प्रगतिवाद के मिलन बिंदु पर रची गई कविता है। इसमें इन दोनों काव्य-प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। इसमें मजदूरनी के कर्म-कौशल और उसके व्यक्तित्व को जिस तरह से प्रकट किया गया है, उसमें छायावादी झुकाव मौजूद है। मजदूरनी को कविता का विषय बनाना और उसकी विषम स्थिति को प्रकट करने का प्रयास, इस कविता को प्रगतिवाद की तरफ ले जाता है। इस कविता की भाषा और छंद-विधान पर भी इन दोनों युगों का प्रभाव है। यह हिंदी की पहली महत्त्वपूर्ण कविता है जिसमें मजदूरनी को काव्य-वस्तु के रूप में चुना गया है।

पंक्तियाँ – 01

वह तोड़ती पत्थर

देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर-

वह तोड़ती पत्थर।

कोई न छायादार

पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार;

श्याम तन, भर बँधा यौवन,

नत नयन, प्रिय कर्मरत मन,

गुरु हथौड़ा हाथ,

करती बार-बार प्रहार-

सामने तरु-मालिका अट्टालिका प्राकार।

शब्दार्थ

तोड़ती पत्थर – पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी

इलाहाबाद के पथ पर – इलाहाबाद जाने के मार्ग पर

तले – नीचे

श्याम तन – साँवला या काला रंग है मजदूरनी का

भर बँधा यौवन – युवावस्था के अनुकूल भरा-पूरा व्यक्तित्व है उस मजदूरनी का

नत नयन – उसकी निगाहें झुकी हुई हैं।

प्रिय कर्मरत मन – वह इस भाव से पत्थर तोड़ रही है मानो यह उसका अत्यंत प्रिय काम हो।

गुरु हथौड़ा हाथ – उसके हाथ में भारी हथौड़ा है।

प्रहार – चोट

तरु-मालिका – पेड़ों की क्रमबद्ध पंक्तियाँ

अट्टालिका – बहुत बड़ा भवन

प्राकार – चहारदीवारी

प्रसंग

प्रस्तुत पंक्तियाँ महाप्राण निराला की कविता ‘तोड़ती पत्थर’ से लिया गया है। कविता में निराला ने इलाहाबाद की एक सड़क पर एक मजदूरनी को देखा था। एक स्त्री बनाम पत्थर तोड़ने जैसा कठोर श्रम इस विरोधी स्थिति को प्रकट करते हुए कविता को मानवीय भावुकता तक पहुँचाया गया है। अंत में व्यवस्था की जड़ता को तोड़ने का सांकेतिक संकल्प भी व्यक्त हुआ है।

व्याख्या

निराला लिखते हैं कि मैंने पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी को इलाहाबाद की एक सड़क पर देखा। वह लगातार पत्थर तोड़ती जाती थी। वह मजदूरनी सड़क के किनारे जिस जगह पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं था। वह धूप में काम कर रही थी। मजदूरनी गहरे साँवले या काले रंग की थी। वह श्याम तन की थी, युवावस्था के अनुकूल उसका शारीरिक विन्यास था। उसके भरे बदन में मानो यौवन बँधा हुआ था। काम करते हुए उसकी आँखें झुकी हुई थीं। वह ऐसे काम कर रही थी, मानो यह उसका अत्यंत प्रिय काम हो और वह मन लगाकर इस काम को कर रही हो। (हालाँकि यह सच्चाई नहीं थी। उसकी मज़बूरी और एकपक्षीय सामाजिक व्यवस्था उसे ऐसा करने पर या ऐसा हो जाने पर मजबूर कर रही थी।) उसके हाथ में भारी हथौड़ा था, जिससे वह पत्थर पर लगातार प्रहार कर रही थी। वह मजदूरनी जहाँ काम कर रही थी उसके सामने ही एक बहुत बड़ा भवन (अट्टालिका) था। उस अट्टालिका को घेरती हुई चहारदीवारी थी और उसके भीतर छायादार पेड़ों की क्रमबद्ध पंक्तियाँ थीं। धूप और छाया, श्रम और विलास के अंतर्विरोध को प्रकट करने के लिए निराला ने मानो यह दृश्य रखा है। एक तरफ कड़ी धूप में कठोर श्रम करती मजदूरनी और दूसरी तरफ छायादार वृक्षों की छाया से घिरी अट्टालिका।

पंक्तियाँ – 02

चढ़ रही थी धूप;

गर्मियों के दिन

दिवा का तमतमाता रूप

उठी झुलसती हुई लू,

रुई ज्यों जलती हुई भू

गर्द चिनगीं छा गयीं,

प्रायः हुई दुपहर

वह तोड़ती पत्थर।

शब्दार्थ

दिवा – दिन

तमतमाता रूप – अत्यधिक गर्मी के कारण दिन तमतमाता हुआ लग रहा है

झुलसती हुई लू – आग की तरह गर्म लू

रुई ज्यों जलती हुई भू – जैसे मानो रुई की तरह पृथ्वी जल रही हो।

गर्द चिनगीं – गर्मी के कारण धूलकण चिंगारी की तरह गर्म लग रहे हैं।

प्रसंग

प्रस्तुत पंक्तियाँ महाप्राण निराला की कविता ‘तोड़ती पत्थर’ से लिया गया है। कविता में निराला ने इलाहाबाद की एक सड़क पर एक मजदूरनी को देखा था। एक स्त्री बनाम पत्थर तोड़ने जैसा कठोर श्रम इस विरोधी स्थिति को प्रकट करते हुए कविता को मानवीय भावुकता तक पहुँचाया गया है। अंत में व्यवस्था की जड़ता को तोड़ने का सांकेतिक संकल्प भी व्यक्त हुआ है।

व्याख्या

कवि निराला कहते हैं कि गर्मियों के दिन थे और धूप चढ़ रही थी। किसी के तमतमाए चेहरे की तरह दिन की छवि मालूम पड़ रही थी। गर्म हवा ऐसे चल रही थी कि चेहरे पर लगते ही मानो चेहरे को झुलसा दे रही हो। धरती मानो रुई की तरह जल रही थी। मारे गर्मी के धरती तपन छोड़ रही थी। हवा में उड़ता धूलकण चिंगारी की तरह गर्म था और बदन से सट जाए तो ऐसा लगता था मानो किसी चिंगारी ने छू लिया हो। इसी भयानक दृश्य के साथ समय गुजरता रहा और धीरे-धीरे दोपहर हो गई। फिर भी वह महिला वह पत्थर तोड़ती रही।

पंक्तियाँ – 03

देखते देखा मुझे तो एक बार

उस भवन की ओर देखा, छिन्नतार;

देखकर कोई नहीं,

देखा मुझे उस दृष्टि से

जो मार खा रोयी नहीं,

सजा सहज सितार,

सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार

एक क्षण के बाद वह काँपी सुघर,

ढुलक माथे से गिरे सीकर,

लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा-

‘मैं तोड़ती पत्थर।’

शब्दार्थ

छिन्नतार – उड़ती निगाहों से

भवन – बड़ी इमारत

दृष्टि – नज़र

झंकार – ध्वनि

सुघर – सुडौल और सुंदर

सीकर – पसीना

प्रसंग

प्रस्तुत पंक्तियाँ महाप्राण निराला की कविता ‘तोड़ती पत्थर’ से लिया गया है। कविता में निराला ने इलाहाबाद की एक सड़क पर एक मजदूरनी को देखा था। एक स्त्री बनाम पत्थर तोड़ने जैसा कठोर श्रम इस विरोधी स्थिति को प्रकट करते हुए कविता को मानवीय भावुकता तक पहुँचाया गया है। अंत में व्यवस्था की जड़ता को तोड़ने का सांकेतिक संकल्प भी व्यक्त हुआ है।

व्याख्या

दोपहर की घटना के जिक्र को आगे बढ़ाते हुए निराला कहते हैं कि उस मजदूरनी ने महसूस किया कि मैं उसे देख रहा हूँ। तब उसने उस अट्टालिका की तरफ उड़ती निगाहों से देखा। जब वह इत्मीनान हो गई कि उस अट्टालिका से उस पर नजर रखनेवाला कोई नहीं है, तब उसने कवि की तरफ देखा। निराला बताते हैं कि उसने मुझे उस दृष्टि से देखा, जो मार खाने के बाद, न रोने के लिए विवश कर दी गई हो। उसकी निगाहों ने मुझ पर अद्भुत प्रभाव डाला। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा हृदय एक सितार की तरह झंकृत होने के लिए सज कर तैयार हो गया हो। उसके बाद मेरे हृदय रूपी सितार से जो संगीत उत्पन्न हुआ, वह मेरे लिए नया था। इस संगीत से मैं जान पाया कि पूँजीवादी प्रथा ने किस तरह अपने शोषण का जाल फैला रखा है। मैंने अपने ही हृदय की ऐसी झंकार इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। यह सब मानो एक क्षण के भीतर घटित हो गया। वह मजदूरनी मानो तत्क्षण संभलती हुई काँप-सी गई। कंपन के कारण उसके माथे से पसीने की बूँदें ढुलक कर गिर गईं। उसके बाद वह पत्थर तोड़ने के काम में ऐसे लग गई मानो वह कह रही हो कि मैं पत्थर (जड़ व्यवस्था) तोड़ रही हूँ। ‘जड़ व्यवस्था’ को तोड़नेवाली बात निराला ने स्वयं कही थी। उन्होंने अपनी कई कविताओं के बारे में टिप्पणी की थी कि किस जगह किस तरह का अर्थ लेना चाहिए।

मजदूरनी पर लिखी गई यह एक दुर्लभ कविता है।

इसमें छायावाद की भावुकता और प्रगतिवाद की यथार्थता का मिश्रण है।

इस कविता में मुक्त छंद और छंदोबद्ध-दोनों तरह की पंक्तियाँ हैं।

मुक्त छंद की पंक्तियों में लगभग 12 और 24 मात्राओं की आवृत्ति को अपनाया गया है।

“श्याम तन, भर बँधा यौवन

“नत नयन, प्रिय कर्मरत मन” में सममात्रिक छंद का उपयोग किया गया है। दोनों पंक्तियों में 14-14 मात्राएँ हैं। 5वीं और 9वीं मात्रा पर यति है।

यह कविता सर्वहारा वर्ग के प्रति अपनी पक्षधरता को प्रकट करती है।