कंकाल उपन्यास के बारे में जानें ………

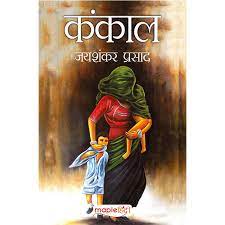

1919 ई० में जयशंकर ‘प्रसाद’ ने ‘कंकाल’ की रचना की। ‘कंकाल’ उपन्यास में मानव-मंगल की कामना से प्रेरित होकर सामाजिक कुचक्रों से ग्रस्त कंकाल-मानव को ‘प्रसाद’ जी ने अपनी रचना का विषय बनाया। इस उपन्यास में मानव सामाजिक बंधनों से लड़ता है और उत्थान के लिए संघर्ष करता है। उपन्यास की कथा के केंद्र भारत के तीर्थ स्थान हैं। धर्म-स्थानों पर धर्म की आड़ में मानव कितना कलुषित होकर अपनी प्रकृतियों का नग्न नृत्य करता है इसका सजीव चित्रण इस उपन्यास में दिया गया है। ‘देव निरंजन’ कुंभ के मेले के सबसे बड़े महात्मा होकर भी बाल्य-सखी किशोरी के यौवन पर फिसल पड़ते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना कमजोर हो उठता है कि वह मानवी भूल की उपेक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। महंत बनकर वह संसार को धोखा दे सकते हैं परंतु अपने को धोखा नहीं दे सकते। यह परिस्थिति वहाँ और भी गंभीर हो उठती है जहाँ वह अपने पतन को दार्शनिक रूप देकर कहते हैं, “जगत् तो मिथ्या है ही, इसके जितने कर्म हैं वह भी माया हैं। हमारा जीव भी प्राकृत है, वह भी अपरा प्रकृति है, क्योंकि जब विश्व मात्र प्राकृत है तो इसमें अलौकिक अध्यात्म कहाँ? यही खेल यदि जगत बनाने वाले का है तो मुझे भी खेलना चाहिए।” पापी अपने पाप अपने पाप का भी संबंध खोज लेता है और उसकी सार्थकता सिद्ध कर लेता है। इस प्रकार देव निरंजन का यह खेल परस्त्री ‘किशोरी’ और विधवा ‘रामा’ के गर्भ से ‘विजय’ और ‘तारा’ के जन्म का कारण बनता है। आदर्शवादी मंगलदेव ‘तारा’ को गर्भवती बनाकर विवाह के दिन भाग खड़ा होता है और ‘तारा’ पर दुश्चरित्रा माता की संतान होने का आरोप लगाया जाता है। समाज ‘विजय’ को ‘घंटी’ से विवाह करने की आज्ञा नहीं देता। ‘तारा’ जैसी पवित्र लड़की को छोड़कर मंगलदेव ‘गाला’ से विवाह करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ‘कंकाल’ उपन्यास में समाज के मान्य कहलाने वाले वर्गों का खूब मजाक उड़ाया गया है और लेखक ने उनके झूठे घमंड और अभिमान की धज्जियाँ बखेरकर रख दी हैं तथा सामाजिक ढकोसले की जर्जरित दशा का खोलकर प्रदर्शन किया है। समाज ऊपर से जैसा दिखलाई देता है वास्तव में वह वैसा नहीं है। पाप की प्रति मूर्ति ‘मंगल’ धर्म का ठेकेदार बनकर धर्मध्वजा फहराता है। यह समाज के बाहरी रूप के दर्शन कराता है, अंतरंग के नहीं। वहीं समाज का धर्म नहीं पहुँचता। यह ‘कंकाल’ समाज के खोखलेपन की भयंकरता का द्योतक है। सामाजिक बंधनों ने मानव की जो दुर्दशा की है उसका चित्रण ‘विजय’ और ‘यमुना’ के रूप में ‘प्रसाद’ ने साकार उपस्थित किया है।

प्रेमचंद के उपन्यास सीधे-सादे हैं और वर्णनात्मक शैली के हैं। उनमें इस गंभीर व्यंग्य का नितांत अभाव है जो कंकाल में ‘प्रसाद’ ने प्रस्तुत किया है। ‘गोदान’ की शैली में कुछ व्यंग्य चित्र प्रेमचंद ने भी प्रस्तुत अवश्य किए हैं परंतु ‘कंकाल’ आदि से अंत तक व्यंग्य-प्रधान ग्रंथ है, जिसके शब्द-शब्द में समाज के बंधनों से टक्कर ली गई है। इस उपन्यास में ‘प्रसाद’ जी ने इस व्यंग्य-परिपाटी को खूब सफलतापूर्वक निभाया है। घटनाओं और संवादों, सभी में व्यंग्य बहुत परिपक्व अवस्था में प्रस्फुटित हुए हैं। किशोरी से निरंजन का प्रणय व्यंग्य का सुंदर चित्र है। देव निरंजन के मठ में संडे मुस्टंडे पलते हैं और दीन भिखारी बाहर झूठी पत्तलों पर झपटते हैं। यह समाज का कितना विकृत रूप है? समाज के यह दोनों ही अंग काट डालने योग्य हैं, जिसके नष्ट होने से समाज का कुछ अनर्थ नहीं हो सकता। इधर उपन्यास में ‘प्रसाद’ ने समाज का वह नग्न रूप प्रस्तुत किया है जिसमें व्यक्ति की अवहेलना करके समाज ने पाखंड को प्रश्रय दिया है। ऊपर से साफ़-चिट्टा दिखलाई देने वाले समाज का दामन कितना गंदा है। यह ज्ञान दृष्टि से देखा जा सकता है? संवेदना और सुधार वृति से लेखक ने काम लिया है। व्यक्ति को परिस्थितियों के हाथों में डालकर व्यंग्य-चित्र खूब उपस्थित किए हैं। समाज के हाथों सताए हुए पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदना प्रकट करके लेखक ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है जो कि साधारण व्यक्ति के प्रति संवेदना प्रकट करके लेखक ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है जो कि साधारण व्यक्ति की नजरों से ओझल रहता है। कुकर्मों पर पर्दा डालने वाले पापी समाज की दृष्टि में पाक-दामन वाले बने रहते हैं और दीन असहाय व्यक्ति की साधारण कमजोरियों पर समाज अपना न्यायदंड संभालकर उन्हें सर्वनाश के गर्त में पहुँचाने से नहीं चूकता। सबल सबल है समाज के नियंत्रण के लिए भी और दुर्बल दुर्बल है समाज के चक्रों में फँस जाने के लिए असहाय की साधारण भूल भी समाज की आँखों में किरकिरी बन जाती है और बलवान के महान् से महान् पाप को समाज मुस्कराता हुआ निगल जाता है। ‘कंकाल’ में ‘तारा’ और ‘घंटी’ पर समाज मनमाना अत्याचार करता है। प्रणयदाम्पत्य की शिक्षा देने वाले नर-निशाचर द्वारा परित्यक्त होकर भी वह अन्याय को सहन करती है, मूक रहती है। पति को समझने में समर्थ होने से पूर्व ‘घंटी’ पर समाज – वैधव्य का श्राप लाद देता है। यह समाज की विडंबना नहीं तो और क्या है? ‘कंकाल’ के प्रायः सभी पुरुष पात्र ऊपर से सज्जन प्रतीत होते हुए भी अंदर से खोखले हैं। जितनी भी स्त्रियाँ हैं वह पुरुष द्वारा सताई हुई हैं। इस उपन्यास में ‘प्रसाद’ की संवेदना प्रधान रूप से नारी जीवन के ही लिए विकसित हो पाई है।। वह समाज से विशेष कुंठित से प्रतीत होते हैं और कहते भी हैं, “देखो समाज के इस पतित दलित अंग की ओर देखो तुम्हारी अवहेलना से कितनी महत्ता नष्ट हुई जा रही है? जिनको तुम पतित कहकर ठुकराते हो उनको सहानुभूति की दृष्टि से देखो तो मालूम होता कि वह उनसे भी महान हैं जिन्हें तुम महान् समझते हो। जिन्हें तुम पतित समझते हो उनमें जीवनोत्थान की आकांक्षा भी है, परंतु तुम्हारे अत्याचार ने उनकी उन्नति के सब अवसर उनसे छीन लिए हैं। मानव की परिस्थितियों और दुर्बलताओं को संवेदना के साथ समझने में ही मानव का उद्धार होगा। देव ने विपत्ति नहीं बनाई है, समाज ने स्वयं अपने लिए काँटे वो लिए हैं, जिनको वह स्वयं ही नष्ट भी कर सकता है। इस प्रकार यहाँ ‘प्रसाद’ हमें समाज को प्रताड़ित करते हुए प्रतीत होते हैं। कंकाल में हिंदू, मुसलमान, ईसाई इन सब भेदों को मनुष्यकृत मानकर उपहास की सामग्री मात्र लेखक ने बना दिया है। धार्मिक पाखंड और उच्चवर्गी अभिमान के हाथों में मानव अपनी मानवता खोकर पशु बन जाता है और उसके जीवन की व्यापक संवेदना का ह्रास हो जाता है। मानव की पशु-प्रवृत्तियाँ समाज और धर्म की इसी असमानता में जाग्रत होती हैं और फिर वह अपने लिए समाज के किले में घुसने और पशु-बल प्रसार करने के लिए सुदृढ़ जाल रचने का प्रयत्न करता है ‘कंकाल’ का मानव वह व्यक्ति है जो समाज के बंधनों से मुक्त होने के लिए कराहता है, चिल्लाता है और प्रयत्न करता है। मानव ने समाज का निर्माण स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए युग-युग के परिश्रमों के पश्चात् किया है। तब क्या मानव की स्वतंत्रता के लिए इस प्राचीन सामाजिक गढ़ को यों ही रड़-रड़ करके धरायाशी हो जाना चाहिए। यह बात नितांत असंभव है। लेखक ने ‘कंकाल’ में उस समाज के सुधार की आशा की है। समाज व्यक्तियों से बनता है और व्यक्तियों को विकसित करने में सहायता देना समाज का धर्म है। आज आवश्यकता है कि समाज व्यक्ति के विकास में बाधा-स्वरूप न बनकर सहयोग की भावना से आगे बढ़े और व्यक्ति के विकास में अड़चनें उपस्थित करने के स्थान पर सहयोग प्रदान करे। बाहरी आवरण के ढाँचे को छिन्न-भिन्न करके अंतरात्मा के निर्देशन पर चलने का प्रयास किया जाए। तभी समाज में क्रान्ति होने की आशा की जा सकती है।

‘कंकाल’ चरित्र प्रधान उपन्यास है। परिस्थितियाँ लेखक ने चरित्र-चित्रण के लिए प्रस्तुत की हैं। लेखक किसी विशेष अभिप्राय को लेकर चरित्र-चित्रण करना चाहता है। इसलिए कहीं-कहीं पर परिस्थितयाँ स्वाभाविक न रहकर कृत्रिम सी प्रतीत होने लगती हैं। लेखक के हाथों में पात्र नाचते-से प्रतीत होते हैं। जब जैसी सुविधा होती है पात्र वहीं पर पहुँच जाते हैं। ‘मंगलदेव’ वहीं पर उपस्थित पाता है जहाँ ‘यमुना’ जाती है। स्थान-स्थान पर पात्रों का संयोग-मिलन अखरने लगता है और कथावस्तु की स्वाभाविक सरलता नष्ट हो जाती है। इस उपन्यास के पात्र इन अर्थों में सबल नहीं है कि उनका कुछ अस्तित्व नहीं है और उन्हें लेखक के संकेत पर कठपुतली बनना पड़ता है। पात्रों के सिर का भार लेखक ने अपने हाथों में रखकर पात्रों की सजीवता नष्ट कर दी है। यह ठीक है कि इस उपन्यास में उपदेशात्मक प्रवृत्ति नहीं है और चित्रण भी यथार्थ-वादी है, परंतु यथार्थ का भी लेखक अपनी इच्छानुसार ही स्पष्टीकरण करना चाहता है। इस उपन्यास में कुछ विधिगत घटनाओं का भी समावेश ‘प्रसाद’ ने किया है। ‘माला’ को डाके का धन मिल जाना, निरंजन का महाधीश हो जाना, ‘चंदा’ का ‘श्रीचंद्र’ को आर्थिक सहायता देना इत्यादि घटनाएँ इसी प्रकार की हैं ‘प्रसाद’ के यथार्थवादी दृष्टिकोण में कुछ आदर्श है और सुधार की भावना भी वह ऋषभचरण वाला यथार्थवाद और ‘उग्र’ और ‘चतुरसेन’ वाला उच्छृंखलतावाद प्रसाद के साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होता। यथार्थवाद के विषय में ‘प्रसाद’ लिखते हैं, “कुछ लोग कहते हैं कि साहित्यकार को आदर्शवादी होना ही चाहिए और सिद्धांत से ही आदर्शवादी धार्मिक प्रवचनकर्ता बन जाता है। वह समाज को कैसा होना चाहिए यह आदेश करता है, और यथार्थवादी सिद्धांत से इतिहासकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं ठहरता क्योंकि यथार्थवाद इतिहास की संपत्ति है। वह चित्रित करता है कि समाज कैसा है या कैसा था? किंतु साहित्यकार न तो इतिहासकार है, न धर्मशास्त्रप्रणेता। इन दोनों के कर्त्तव्य स्वतंत्र है।

साहित्य इन दोनों की कमी को पूरा करने का प्रयत्न करता है। साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति क्या है, इसको दिखाते हुए भी उनमें आदर्शवाद का सामंजस्य स्थिर करता है, दुख-दग्ध-जगत और आनंद-पूर्ण स्वर्ग का एकीकरण साहित्य है। इस प्रकार ‘प्रसाद’ जी की यथार्थवादी और साहित्य संबंधी विचारधारा बहुत कुछ प्रेमचंद की विचारधारा से मेल खाती है। ‘निरंजन’, ‘किसोरी’ और मंगल देव’ के चरित्रों की कमजोरी दिखलाकर उनसे पश्चात्ताप कराने वाली भावना में विशुद्ध आदर्शवाद छुपा हुआ है और जहाँ तक उनका सही-सही चित्रांकन किया है, यही यथार्थवाद है। केवल यथार्थवाद के आश्रय पर पाठक को अपनी विचारधारा स्वयं निर्मित करने का अवसर न देकर आदर्शवादी लेखक स्वयं मार्ग सुझाने का प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न ‘कंकाल’ ‘प्रसाद’ ने भी किया है प्रेमचंद ने वैश्या का चित्रण ‘सेवासदन’ में किया है परंतु कहीं पर भी कुरुचि को प्रश्रय नही मिला। उसी प्रकार इन सामाजिक धूर्तों का चित्रण करने पर भी कहीं ‘प्रसाद’ जी ने कुरुचि को साहित्य में नहीं आने दिया है। ‘दिल्ली के दलाल’ या ‘दलाल’ लिखने की प्रेरणा से ‘प्रसाद’ जी ने इन धूर्त पात्रों का निर्माण नहीं किया, बल्कि सभ्य जगत के नेता बनने वाले पोंगा पंथियों पर कटाक्ष करने के लिए इनकी रचना की है।

लेखक के मस्तिष्क में एक महान् उद्देश्य है, समाज और व्यक्ति के उत्थान का पतन का। पतन की लोलुप लालसा की पूर्ति उसका लक्ष्य नहीं। एक मर्यादा का पालन हमें उपन्यास में आद्योपांत मिलता है। ‘कंकाल’ में अश्लीलता खोजना भूल है। लेखक ने अश्लीलता को प्रश्रय नहीं दिया परंतु फिर भी यदि आलोचक इस प्रकार की आलोचना करते हैं तो मैं उसे केवल उनकी व्यक्तिगत मानसिक प्रवृत्ति मात्र ही कह सकता हूँ। ‘प्रसाद’ जी के उपन्यासों की भाषा नाटकों की भाषा से कुछ सरल अवश्य है परंतु फिर भी वह उसमें अपनेपन को छुपाकर नहीं चल सकते। उसमें साहित्यिक प्रवाह अवश्य है, प्रेमचंद जी का चलतापन नहीं।