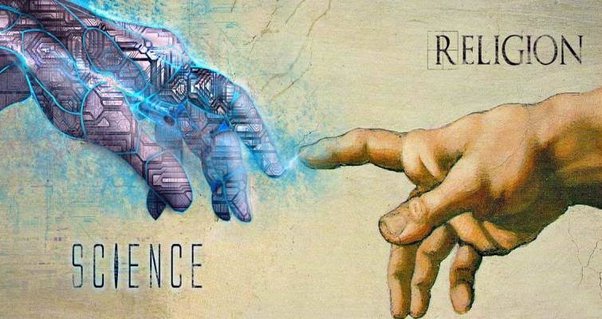

धर्म और विज्ञान दोनों परस्पर विरोधी विचार हैं। धर्म का उद्गम श्रद्धा है तो विज्ञान का तर्क, एक अनुभूति आश्रित है तो दूसरा बुद्धिगम्य। धर्म का जन्म हृदय में होता है तो विज्ञान का मस्तिष्क से धर्म रूढ़ियों पर आश्रित है और विज्ञान प्रगतिवाद पर, नवीन दृष्टिकोण पर एक प्राचीन है और दूसरा नवीन। दोनों में सामंजस्य स्थापित करना कठिन है परंतु यह सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज के प्रवर्तकों ने किया। अब विचारणीय बात यह है कि क्या वास्तव में धर्म का विचार से कोई संबंध नहीं और विज्ञान श्रद्धा शून्य है? हृदयवाद के लिए वहाँ कोई स्थान नही हिंदू धर्म के मूल तत्त्वों पर जब हम विचार करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदू धर्मं श्रद्धाश्रित न होकर तर्क और सत्य पर आश्रित है। उपनिषदों में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग पर ऋषियों ने विशेष बल दिया हैं।

धर्म का क्षेत्र दर्शन है। इस दर्शन में धर्म विचार करता है कि मानव और मानव का जीवन क्या है? अन्य जीव-जंतुओं का जीवन क्या है? जीवन में परिवर्तन का क्या स्थान है, जीवन क्या है? और कैसे है? मृत्यु क्या है, तथा जीवित और मृतक में क्या अंतर है? चेतना किसे कहते हैं? इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया दुख, सुख क्या सत्य है या असत्य? मन क्या है? यह संसार मिथ्या है या सत्य यह सभी प्रश्न दार्शनिक के प्रश्न हैं धर्म की भी मूल समस्याओं को धर्म ने सुलझाया है और विज्ञान भी इन्हीं की वैज्ञानिक खोज में लगा हुआ है। अंतर केवल दृष्टिकोण का है।

हिंदू धर्म के अनुसार प्रकृति की शक्तियाँ प्रकाश, ताप, स्थल, जल, वायु इत्यादि देवता कहलाती हैं। इनकी शक्तियाँ महान हैं। प्राण द्वारा मानव का इन महान शक्तियों से संपर्क स्थापित होता है। आर्य जाति ने इन महान शक्तियों की उपासना के लिए ही सब कर्म-कांड की योजना की है। योगी प्राण-शक्ति का संग्रह करके नाशकारी विकार से आत्मा को मुक्त करता है और उर्ध्ववीर्य बनकर अमृत तत्त्व अर्थात् अमरत्व को प्राप्त करता है। जीवन धर्माचार्यों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए पहेली है, समस्या है। मृत्यु के संबंध में दोनों की परिभाषाएँ मिलती-जुलती ही हैं। ऊर्जित प्राण होना जीवन है और अधप्राण होना मृत्यु। यह विचार दोनों को मान्य है।

जहाँ दर्शन और विज्ञान की खोज समाप्त होकर यह कह देती है कि बस इससे अधिक कुछ नहीं, वहाँ से हिंदू धर्म का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। धर्म जीवन में सहृदयता और आशा का पाठ पढ़ाता है। केवल निराश होकर बैठ रहने के लिए धर्म नहीं है। जीवन के रहस्य को सूक्ष्म रूप से समझने वाले जीवनदर्शी प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इसीलिए धर्म में माया को प्राधान्य नहीं दिया, इसीलिए शंकराचार्य का यह उपदेश नहीं दिया कि जीवन मिथ्या है, भ्रम बुदबुद के समान है, पहेली है, क्योंकि ऐसा ज्ञान होने के पश्चात् तो जीवन ही अकर्मण्य हो जाए। अंग्रेजी विचारक कवि भी इस विषय में कहता है-

“शोक भरे शब्दों में मुझ से कहो न जीवन सपना है।”

मानव को जीवन में श्रद्धा रखनी चाहिए। जीवन के प्रति अविश्वास रख-कर मरने की अपेक्षा आत्मप्रतारणा के साथ जीना अच्छा है। आज पाश्चात्य वैज्ञानिक अपनी निरंतर खोज के पश्चात् कहते हैं कि संसार अनंत है, हिंदू धर्म ने इस ज्ञान को पहले ही जान लिया था। परंतु भगवान के विराट रूप की कल्पना में संसार की अनंतता का आभास ऋषि-मुनियों ने दिया है। काक- भुशुण्ड जी भगवान राम के मुख में जाकर कहते हैं-

“उदर माँझ जनु अण्डन राया। देखहुँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया॥

एक एक ब्रह्माण्ड मँह रहउ बरसु सत एक।

यह विधि मैं देखत फिरेऊँ अण्डकटाई अनेक।”

जीवन की अनश्वरता का जो निर्णय आज के वैज्ञानिक अपनी संपूर्ण खोजों के पश्चात् कर चुके है वह निर्णय हमारे धार्मिक ऋषि-मुनि न जाने कितने वर्ष पूर्व कर चुके हैं। इस अनंत विश्व के एक साधारण अंश को मनुष्य ग्रहण करता है अपनी बुद्धि के बल से और यह भी सब नहीं कर सकते। शेषनाग पर विष्णु के शयन करने से आचार्यों का अर्थ है कि शेष अनंत विश्व का प्रतीक होकर विष्णु को वर्तमान संसार के रूप में सँभाले हुए है।

इस प्रकार जीवन की सभी रहस्यात्मक प्रवृत्तियों पर हिंदू धर्म के विचारकों ने विचार किया है, खोज की है, अध्ययन किया है और निरीक्षण करके जिन निर्णयों पर पहुँचे वहीं पर आज के वैज्ञानिक पहुँच रहे हैं। क्षेत्र दोनों के पृथक्-पृथक् नहीं, हाँ, साधन अवश्य दो हैं। वैज्ञानिक वास्तविक वस्तुओं के विश्लेषण और निरीक्षण द्वारा किसी निर्णय पर पहुँचता है और धर्माचार्य का साधन है उसकी अनुभूति, उसका आत्म बल और उसकी तपस्या।

धर्म के क्षेत्र में किसी-न-किसी रूप में रूढ़िवाद का आना अनिवार्य है, परंतु हिंदू धर्म में तर्क और चिंतन के लिए पूर्ण स्थान है। ऊपर हम कह चुके हैं कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज का निर्माण तर्क पर हुआ है। इन दोनों ही धाराओं पर वैदिक काल का प्रभाव है। वेदों में जिस विषय को भी लिया गया है तर्क द्वारा ही उसका प्रतिपादन किया गया है; ब्रह्म वाक्य बनाकर या अंध-विश्वास के साथ नहीं। हिंदू धर्म अंधविश्वास पर आश्रित न होने के कारण आज के वैज्ञानिक युग में भी सुगमतापूर्वक चल सकता है और इसे अपने को बदलती हुई परिस्थितयों में समुन्नत करने में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं करना होगा।