संकेत बिंदु – (1) प्रेमचंद जी का जन्म और बाल्यकाल (2) शिवरानी से विवाह और असहयोग आंदोलन में योगदान (3) प्रेमचंद जी की रचनाएँ (4) प्रगतिशील लेखक के रूप में (5) उपसंहार।

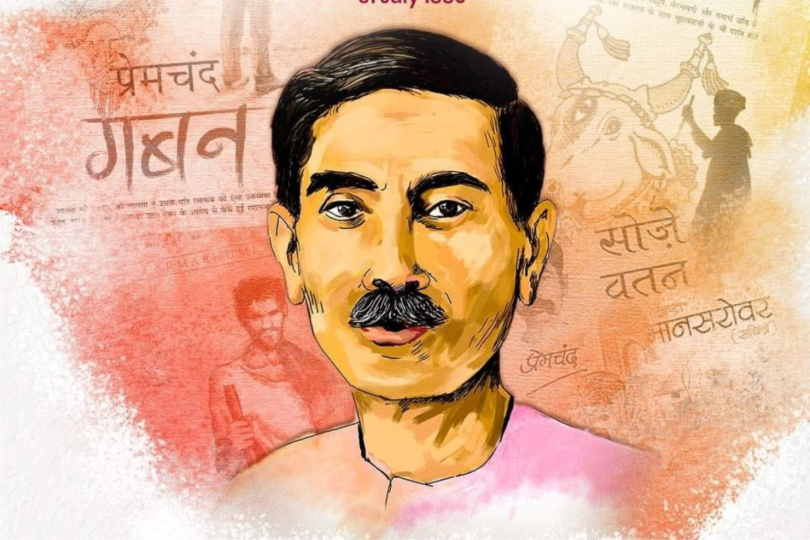

हिंदी – कथा – साहित्य में युगांतरकारी मुंशी प्रेमचंद मेरे प्रिय लेखक हैं। उनका कथा- साहित्य मानव-जीवन से संबंधित है, हमारे राष्ट्रीय-जीवन का भाष्य है। जो कार्य महात्मा गाँधी ने राजनीति क्षेत्र में और महर्षि दयानंद ने सामाजिक क्षेत्र में किया, वही कार्य मुंशी प्रेमचंद ने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से किया। उनके कथा-साहित्य की रोचकता पाठक को उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए विवश करती है। वे सच्चे देशभक्त थे, ईमानदार समाज सुधारक थे और थे साहित्यिक कर्मयोगी।

मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस से चार मील की दूरी पर स्थित लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई, 1880 को हुआ था। इनके पिता का नाम अजायबराय और माता का नाम आनंदीदेवी था। तत्कालीन कायस्थ परिवार की प्रथानुसार इनकी पाँच वर्ष की आयु में एक मौलवी के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। यद्यपि आप शारीरिक दृष्टि से दुर्बल थे, तथापि पढ़ने-लिखने में निपुण और स्वभाव से विनोदप्रिय थे।

प्रेमचंद जी का बाल्यकाल अत्यंत निर्धनता में व्यतीत हुआ। उन्हें पैसों की कठिनाई तो प्रारंभ से ही थी। यद्यपि स्कूल में केवल बारह आने शुल्क लगता था, किंतु उसे देने में भी प्रेमचंद जी को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। प्रेमचंद जी के साहित्य में गरीबों के प्रति जो सहानुभूति सर्वत्र दिखाई पड़ती है, उसका एकमात्र कारण उनकी अपनी गरीबी ही है।

अपने प्रथम वैवाहिक जीवन में नितांत असफल रहने के कारण उन्होंने शिवरानी देवी से, जो एक बालविधवा थीं, दूसरा विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात् इनकी नौकरी लग गई और ये शिक्षा विभाग के डिप्टी इन्स्पेक्टर पद को सुशोभित करने लगे। किंतु सन् 1920 में गाँधी जी के भाषण से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। अब ये केवल लिखने-पढ़ने में ही समय-यापन करने लगे, किंतु इस अल्प आय से परिवार का खर्च न चलता। निराश होकर इन्हें पुनः नौकरी करनी पड़ी। इस बार आप मारवाड़ी विद्यालय में मुख्याध्यापक बने। डेढ़ वर्ष के लगभग आपने ‘मर्यादा’ पत्र में भी कार्य किया।

सन् 1930 में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। इस समय ये ‘माधुरी’ में कार्य कर रहे थे। आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए जेल जाने का प्रश्न उपस्थित हुआ। दंपति ने परस्पर इस प्रश्न को हल किया और निर्णयानुसार शिवरानी जी सत्याग्रह करके जेल चली गईं। इधर घर का सारा काम-काज प्रेमचंद जी को संभालना पड़ा।

प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे। हिंदी में उन्होंने सन् 1916 में पदार्पण किया। तब से मृत्यु – पर्यंत (20 वर्ष की अल्पावधि में) इन्होंने 11-12 उपन्यास और 300 के लगभग कहानियाँ तथा कई नाटक लिखकर हिंदी – साहित्य को उन्नत किया। इसलिए वे हिंदी – जगत् में ‘उपन्यास सम्राट्’ के नाम से प्रसिद्ध हैं।

प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं – सेवासदन, रूठी रानी, वरदान, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूज्ञ (अपूर्ण)। उनकी कहानियाँ ‘मानसरोवर’ (आठ खंड) के अतिरिक्त ‘गुप्तधन’ में संग्रहीत हैं। संग्राम, कर्बला और प्रेम की वेदी, उनके तीन नाटक हैं। ‘महात्मा शेखसादी, ‘दुर्गादास’ और ‘कलम, तलवार और त्याग’ उनका जीवनी साहित्य है। इनके अतिरिक्त उन्होंने बालोपयोगी पुस्तकें लिखीं तथा अन्य भाषाओं से अनूदित पुस्तकें भी प्रस्तुत कीं।

लेखन कार्य के अतिरिक्त जमाना, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस नामक पत्रिकाओं का समय-समय पर संपादन भार ग्रहण कर साहित्य के उच्च आदर्शों की स्थापना की।

मुंशी प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक थे। सुधारवादी दृष्टिकोण सदा उनके सम्मुख रहता था। उन्होंने विधवा-विवाह पर रोक, वृद्ध-विवाह, बाल-विवाह, दहेज, अनमेल विवाह, आभूषण-प्रियता, वेश्या- जीवन आदि दोषों को दूर करने के लिए सेवा सदन, गबन, निर्मला जैसे उपन्यास और अनेक कहानियाँ लिखीं।

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने उनके संबध में लिखा है, ‘प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित और अपमानित कृषकों की आवाज थे। परदे में कैद, पद-पद पर लांछित और अपमानित असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे।’

दूसरी ओर, राजनीति में वे गाँधीवाद से प्रभावित थे। अतः सन् 21 से 36 तक के आंदोलनों और उनके परिणामों की सामाजिक प्रतिक्रिया ही उनके उपन्यास तथा कहानियों का विषय बनीं। उनके उपन्यास राष्ट्रीय जीवन के भाष्य बन गए।

सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी का उपन्यास- साहित्य अपने युग की परिस्थितियों एवं उसकी समस्याओं का सच्चा दर्पण है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में-’अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार-विचार, भाषा भाव, रहन-सहन, आशा- आकांक्षा, दुख-सुख और सूझ-बूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद जी से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे वालों से लेकर बैंकों तक, गाँव से लेकर धारा-सभाओं तक, आपको इतने कौशलपूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। आप बेखटके प्रेमचंद का हाथ पकड़कर मेंड़ों पर गाते हुए किसान को, अंत:पुर में मान किए बैठी प्रियतमा को, कोठे पर बैठी हुई वार-वनिता को, रोटियों के लिए ललकते हुए भिखमंगों को, कूट परामर्श में लीन गोयन्दों को, ईर्ष्या -परायण प्रोफेसरों को, दुर्बल हृदय बैंकरों को, साहस-परायण चमारिन को, ढोंगी पंडितों को, फरेबी पटवारी को, नीचाशय अमीर को देख सकते हैं और निश्चिंत होकर विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ आपने देखा है, वह गलत नहीं है।’

मुंशी प्रेमचंद भाषा की दृष्टि से भी सदा स्मरणीय रहेंगे। इनकी भाषा ठेठ हिंदुस्तानी, सीधी-सादी, मंजी हुई, प्रौढ़, परिष्कृत, संस्कृत- पदावली से प्रौढ़ और उर्दू से चंचल है। ये अपनी भाषा में प्रचलित ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करने में भी नहीं झिझकते थे। भाषा में सजीवता लाने के लिए उन्होंने मुहावरों और कहावतों का खूब प्रयोग किया है। यही कारण है कि उनकी जैसी चलती और मुहावरेदार भाषा बहुत कम लेखकों में देखने को मिलती है।

वस्तुतः मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी – साहित्य की आजीवन सेवा की और उसका यशोवर्द्धन करते हुए मर मिटे। हिंदी गद्य का रूप स्थिर करने, उपन्यास साहित्य को मानव-जीवन से संबंधित करने तथा कहानी को साहित्य जगत् में अग्रसर करने का श्रेय महामानव मुंशी प्रेमचंद जी को ही है। आपकी अमूल्य कृतियों के लिए हिंदी जगत् सदा उनका ऋणी रहेगा।