प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों में ‘यज्ञ’ प्रधान है। वैदिक भारत में यज्ञों का प्राधान्य था। वैदिक भारत में मानव जीवन की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का एकमात्र आधार यज्ञ था। भारतीय संस्कृति में गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि संस्कार तक के समस्त कार्यों में वेदों की ऋचाओं के माध्यम से यज्ञों का आवश्यक विधान था। किसी भी प्रसन्नतादायक समारोह या उत्सव में यज्ञ का होना परमावश्यक था। इसलिए यहाँ के जीवन में कर्मकांड एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। यज्ञों के महत्त्व की स्वीकृति वेदों में उद्घोषित है। अथर्ववेद में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यज्ञ को विश्व की नाभि कहा गया है – “अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः”। ऋग्वेद पुरुष सूक्त में लिखा है कि संसार की उत्पत्ति ही यज्ञ से हुई है, वही संसार का प्रथम धर्म भी था — यज्ञ नयज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। यजुर्वेद में भी सर्वश्रेष्ठ कर्मयज्ञ को माना है। यज्ञ को ही प्रजापति व विष्णु कहा गया है-यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, प्रजापतिर्वैयज्ञः। आशय यही है कि वैदिक धर्म एवं वैदिक संस्कृति में यज्ञ का प्रमुख स्थान था। वस्तुतः वह यज्ञ-प्रधान संस्कृति थी।

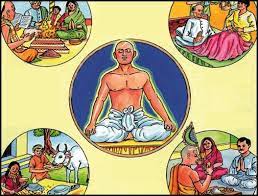

प्राचीन भारतीय हिंदू जाति ने नित्य के धार्मिक कृतियों में पाँच महायज्ञों का अनिवार्य विधान किया है। मनुस्मृतिकार मनु ने अपनी रचना के तीसरे अध्याय में लिखा है कि प्रत्येक गृहस्थ से पाँच प्रकार की हिंसाएँ प्रतिदिन होती है (चूल्हा, चक्की, झाड़ू ओखली-मूसल और घटादि से) इन हिसाओं के प्रायश्चित स्वरूप मनु ने पाँच महायज्ञों का विधान किया है। मनु ने लिखा है कि जो गृहस्थ पंच महायज्ञों का यथा- शक्ति त्याग नहीं करता, वह गृह में रहता हुआ भी हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता। मनूक्त पंच यहायज्ञ निम्न हैं- (1) ऋषि यज्ञ, (2) देव यज्ञ (3) भूत यज्ञ, (4) नृयज्ञ (5) पितृ यज्ञ-

“ऋषियज्ञ, देवयज्ञ’ भूतयज्ञ च सर्वदा।

नृयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशक्ति न हापयेत।”

अर्थात् उपर्युक्त पंच यज्ञों को यथाशक्ति छोड़ना नहीं चाहिए अपितु इनका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इन पंच यज्ञों को महायज्ञ कहा गया है क्योंकि अन्य यज्ञ नैमित्तिक होते हैं, परंतु ये नित्य के कर्तव्य हैं; और मनुष्य के दैनिक जीवन से इनका गहरा संबंध है। ये महायज्ञ यदि नित्य विधिपूर्वक श्रद्धा के साथ किए जाते हैं तो मनुष्य का जीवन निरंतर उन्नतः पवित्र और महान हो जाता है और अंततः वह मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। जहाँ तक इनकी उपयोगिता का प्रश्न है, “कर्मकांड की दृष्टि को छोड़कर, इनका मौलिक अभिप्राय यही है कि प्रत्येक शिक्षित और प्रबुद्ध मनुष्य का कर्तव्य है कि वह समष्टि व्यष्टि और सब भूत-हित के आदर्शों के प्रकाश में ही अपने वैयक्तिक जीवन का निर्वाह करे। उसको ज्ञान और विद्या की उन्नति में (ब्रह्म – यज्ञ), विश्व को नियंत्रण में रखने वाली देवी शक्तियों में (= देव-यज्ञ), अपने पितृ-पितामह आदि की परंपरा में (= पितृ-यज्ञ), प्राणियों के हित में (= भूत-यज्ञ) और मानव के महत्त्व तथा मानव कल्याण में (= मनुष्य-यज्ञ) बराबर आस्था रखनी चाहिए।”

हमारा विश्वास है कि पंच यज्ञों का व्यक्ति और समाज दोनों ही के लिए

महत्त्व है।

ऋषि-यज्ञ –

इसको ‘ब्रह्मयज्ञ’ भी कहा जाता है, इस यज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय और संध्योपासना ये दो कर्म आते हैं। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, एक तो यह कि मनुष्य प्रतिदिन प्रातः और संध्या सद्-ग्रंथों का पठन-पाठन और चिंतन करे। परिणामस्वरूप मनुष्य के दुर्गुणों का क्षय होकर सद्गुणों की अभिवृद्धि होगी। स्वाध्याय से यह आशय है कि मनुष्य स्वयं प्रतिदिन आत्म-निरीक्षण करे, आत्म-निरीक्षण करते हुए अपने दुर्गुणों का परित्याग और सद्गुणों की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करे।

ब्रह्म-यज्ञ का द्वितीय-अंग संध्योपासन है, इसमें ईश्वर की उपासना प्रमुख है। मनु के संध्योपासना करने के समय का विधान मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में किया है। प्रातःकाल आकाश में जब नक्षत्र शेष रह जावें तब से लेकर सूर्यदर्शन होने तक गायत्री का जप करते हुए (- अर्थ सहित उसका मनन करते हुए) अपना आसन लगाए रहे और इसी भाँति सायंकाल सूर्यास्त के समय लेकर जब तक प्रचुर नक्षत्र आकाश में आविर्भूत न हो जाएँ जब तक निरंतर संध्योपासना करता रहे। मनु के अनुसार संध्या करने का स्थान सुंदर, खुली हवा वाला, जलाशय का तट, अथवा उद्यान में होना चाहिए। मनु का मत है कि प्रातः की गई संध्या से रात्रि के तथा सायं कृत संध्या से दिन के दुष्कर्मों तथा दुर्वासनाओं का शमन होता है।

संध्या की विधि का भी मनु ने निर्देश करते हुए लिखा है कि संध्या में पहले आचमन अंगस्पर्श और मार्जन की क्रिया के बाद प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम की सर्वाधिक सरल रीति यह है कि “नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय का ऊपर की ओर संकोचन करते हुए भीतर की वायु को बलपूर्वक बाहर निकाल दें; और फिर उसको ही यथाशक्ति रोके रहें। बाहर और भीतर वायु को रोकने का कम से कम इतना अभ्यास करना चाहिए कि संध्या का प्राणायाम मंत्र अंतर ही अंतर स्थिरता के साथ तीन-तीन बार जपा जा सके। तब तक प्राणायाम होगा। इसी प्रकार के कम से कम तीन प्राणायाम तो संध्या में अवश्य करने चाहिए।” मनु प्राणायाम की तुलना अग्नि के ताप से करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार धातुओं को अग्नि में तपाने से उनका मैल बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम करने मनुष्य की इन्द्रियों के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। इससे आरोग्य और आयु का विकास होता है। संध्या में प्राणायाम, प्राणायाम के बाद अघमर्षण मंत्र जिनमें परमात्मा की सृष्टि का महत्त्व तथा पाप से निवृत्ति का विधान है, तदन्तर मनसा परिक्रमा और उपस्थान के मंत्रों में परमात्मा के नैकट्य का अनुभव, गायत्री मंत्र से परमात्मा के सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और तेजस्वी रूप की अनुभूति और अपनी बुद्धि को सद्मार्ग में लाने की प्रेरणा की प्रार्थना, और अंत में ईश्वर को समर्पण एवं नमस्कार करते हुए संध्योपासना को समाप्त करते हैं।

उपर्युक्त संध्योपासना में मानव के निर्माण का प्रयत्न स्पष्ट परिलक्षित होता है, व्यक्ति-व्यक्ति के निर्माण से समाज और राष्ट्र के निर्माण का प्रयत्न स्पष्ट है। मानवमात्र जब आत्म-निरीक्षण करता हुआ परमात्मा में निमग्न होता है, तभी विश्व का कल्याण संभव है। यही संध्योपासना का मूल तत्त्व है।

देव यज्ञ-

देव यज्ञ का दूसरा नाम ‘अग्निहोत्र’ है। अग्निहोत्र भी प्रातः सायं करना चाहिए। वेदमंत्रों के द्वारा किया गया यह अग्निहोत्र मानव का कल्याण करता है। इससे वातावरण की शुद्धि होती है। क्योंकि अग्निहोत्र करते समय प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध-पवित्र होकर उस स्थान को भी स्वच्छ करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी तथा आस-पास की सफाई करता है, स्वास्तिवाचन, शांति प्रकरण के मंत्रों से विश्वकल्याण की कामना-परक मंत्रों का उच्चारण करता है। कभी-कभी ए यज्ञ विशाल रूप से किए जाते हैं, उस समय अनेक व्यक्ति परस्पर आदान-प्रदान करते हुए सामाजिक क्षमता, मैत्री भाव के विकास में भी योग देते हैं। इस प्रकार यज्ञ राष्ट्र के लिए उपयोगी तत्त्व सिद्ध होते हैं।

भूत यज्ञ-

भूत यज्ञ का दूसरा नाम ‘बलिवैश्वदेव यज्ञ’ भी है। भूत-यज्ञ का विधान भोजन करने से पूर्व होता है। इस यज्ञ में मिष्ठान्न आदि भोजन की आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती हैं। तदन्तर कुत्ता, भंगी कोढ़ी आदि प्राणियों के लिए तथा पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि के लिए भोजन का भाग देकर सन्तुष्ट किया जाता है। इस प्रकार भूत यज्ञ में दान एवं त्याग की भावना के साथ-साथ असमर्थ प्राणियों की मंगल कामना भी निहित है।

नृयज्ञ –

नृयज्ञ को ‘अतिथि यज्ञ’ भी कहते हैं। इसमें अतिथि-अभ्यागत, साधु- महात्मा, सज्जन इत्यादि को भोजन-वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि से सन्तुष्ट करके उनके सत्संग का लाभ उठाया जाता है। अतिथि सेवा से गृहस्थ को एक उत्तम फल मिलता है। यह गृहस्थी का सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। एक धर्मग्रंथ में लिखा है कि “यज्ञ दान, अग्निहोत्र इत्यादि से गृहस्थ को उतना फल नहीं मिल सकता, जितना अतिथि की पूजा से। चाहे हजारों मन समिधा और सैकड़ों घड़े घृत का होम करें किंतु यदि अतिथि को आपने सन्तुष्ट नहीं किया तो वह होम व्यर्थ है। इसलिए अतिथि सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस यज्ञ से त्याग-दान एवं सेवा की भावना का प्रसार होता है। विद्वानों का आदर होता है। इस प्रकार यह यज्ञ भी समाज के कल्याण के लिए अपेक्षित है।

पितृ यज्ञ-

पितृ यज्ञ से आशय माता-पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की सेवा सुश्रूषा तथा आज्ञापालन करते हुए श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करना है। इस यज्ञ से सृष्टि- विकास की प्रक्रिया में भी महत्त्वपूर्ण योगदान मिलता है, जैसे हमारे माता-पिता ने हमें उत्पन्न कर संस्कृति में योगदान करके एक पीढ़ी का विकास किया है, उसी प्रकार हमारा कर्तव्य है कि हम आगे की पीढ़ियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयत्न- शील रहें। इस प्रकार सृष्टि विकास एवं ज्ञान-धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पितृ यज्ञ नितान्त अपेक्षित है।