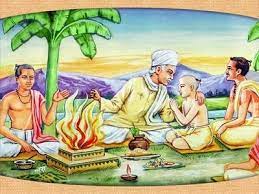

भारतवर्ष में संस्कार केवल हिंदू धर्म के ही नहीं, अपितु अन्य धर्म एवं संप्रदायों के महत्त्वपूर्ण अंग रहे हैं और आज भी इस वैज्ञानिक विषम युग में जबकि सभ्यता के विकास के नाम पर बुद्धि का दिवाला निकाल दिया गया है उस समय भी वे अपने महत्त्व को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। विगत अनेक शताब्दियों से संस्कार धार्मिक तथा सामाजिक एकता के प्रभावकारी माध्यम रहे हैं। इनका उदय सुदूर अतीत में हुआ था और कालक्रम से अनेक परिवर्तनों के साथ वे आज भी जीवित हैं। हिंदू- संस्कारों का वर्णन वेदों के कुछ सूक्तों में, कतिपय ब्राह्मण ग्रंथों में, गृह्य-धर्म-सूत्रों में, तथा स्मृतियों में उपलब्ध होता है। वैदिक-साहित्य में यद्यपि कहीं भी ‘संस्कार’ शब्द का प्रयोग नहीं मिला, किंतु विभिन्न स्थलों पर उपनयन, अन्त्येष्टि आदि कतिपय संस्कारों के अंगों का वर्णन अवश्य प्राप्त होता है।

‘संस्कार’ शब्द की निष्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से घन् प्रत्यय करने से होती है। इस शब्द का अर्थ है – धार्मिक विधि-विधान अथवा वह कृत्य जो आत्मिक सौंदर्य का आन्तरिक तथा बाह्य दृश्य प्रतीक हो; यही नहीं, इस संस्कार पद से शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, शुद्धि, परिष्करण, आभूषण अर्थ भी ग्रहीत होते हैं। “वीरमित्रोदय संस्कृत- प्रकाश” में संस्कार की प्राच्यकालीन मान्यता के संबंध में लिखा है, “आत्म शरीरान्यतरनिष्ठो विहित-क्रियाजन्योऽतिशय विशेषः संस्कारः” अर्थात् शारीरिक एवं आध्यात्मिक प्रकृति के आधायक सविधि अनुष्ठानों का नाम संस्कार है।

मीमांसक ‘संस्कार’ शब्द का आगम यज्ञांगभूत पुरोडाशादि की विधिवत् शुद्धि से मानते हैं— “प्रोक्षणादिजन्य संस्कारो यज्ञांग पुरोडाशेस्वित द्रव्यचर्म।” अद्वैत- वेदान्ती जीव पर शारीरिक क्रियाओं में मिथ्या आरोप को संस्कार कहते हैं- “ स्नानाचमनादिजन्याः संस्कारा देहे उत्पद्यमानानि तदभिधानानि जोवे कल्प्यन्ते” तो दूसरी ओर नैयायिक भावों का व्यक्त करने की आत्मव्यंजक शक्ति को संस्कार कहते हैं। विभिन्न विचारों के होते हुए भी यह सदा से माना जाता रहा है। कि सविधि संस्कारों के अनुष्ठान से संस्कृत व्यक्ति में विचक्षण एवं अवर्णनीय गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है।

शास्त्रीय दृष्टि से संस्कार गृह्य-सूत्रों की विषय-सीमा के अंतर आते हैं, किंतु इन ग्रंथों में भी संस्कार शब्द का प्रयोग उसके वास्तविक अर्थ में प्राप्त नहीं होता है। वे भी मीमांसकों के अर्थ में ही इसका प्रयोग करते हैं और पंचम संस्कार तथा पाक-संस्कार का उल्लेख करते हैं, जिसका अभिप्राय है यज्ञ भूमि का मार्जन अथवा शोधन।

गृह्यसूत्र साधारणतः विवाह से प्रारंभ कर समावर्तन-संस्कार पर्यन्त दैहिक संस्कारों का निरूपण करते हैं। अधिकांश में अन्त्येष्टि संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है। संख्या की दृष्टि से विचार करने पर आश्वलायन गृह्यसूत्र में 12, पारस्कर, बोधायन एवं बाराह – गृह्यसूत्र में 13 तथा बैखानस गृह्यसूत्र में 18 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकारं गौतम धर्मसूत्रों में 40 संस्कारों का निर्देश मिलता है | मनुस्मृति में तेरह संस्कारों को माना है। याज्ञवल्क्यस्मृति में केशांत को छोड़कर, मनुस्मृति के शेष बारह संस्कारों का विधान है। परंतु परवर्ती स्मृतियों में सोलह संस्कारों का उल्लेख मिलता है और जिन सोलह संस्कारों का विशेष प्रचलन रहा है; उनके नाम हैं—(1) गर्भाधान संस्कार, (2) पुंसवन संस्कार, (3) सीमन्तो- नयन, ए तीनों ही संस्कार जन्म से पूर्व ही किए जाते हैं; (4) जातकर्म, (5) नाम- करण, (6) निष्क्रमण, (7) अन्नप्राशन, (8) चूड़ाकर्म, (6) कर्णवेध; ए छह संस्कार बाल्यावस्था में किए जाते हैं, तथा (10) विद्यारंभ: (11) उपनयन, (12) वेदारंभ, (13) केशांत अथवा गोदान, (14) समावर्तन संस्कार; ए पाँचों संस्कार शैक्षणिक संस्कार हैं तथा विवाह शिक्षोपरान्त, अन्त्येष्टि जीवनोपरान्त करणीय संस्कार हैं। उपर्युक्त सोलह संख्या डा0 राजवली पाण्डेय कृत “हिंदू-संस्कार” नामक ग्रंथ के अनुसार है। किंतु स्वामी दयानन्द ने अपनी “संस्कार – विधि” नामक पुस्तक में विद्यारंभ को वेदारंभ के अंतर्गत तथा केशांत (गोदान) को समावर्तन में ही मान- कर वानप्रस्थ एवं संन्यास इन दो संस्कारों को भी स्वीकार किया है। पं0 भीमसेन शर्मा कृत ‘संस्कार विधि’ में केवल स्वामी जी स्वीकृत 16 संस्कारों का ही समावेश हुआ है।