“लोकमान्य जनता के आराध्य देव थे। उनके वचन हजारों लोगों के लिए वेद-वाक्य थे। वे पुरुषों में पुरुष सिंह थे। देश भक्ति उनका धर्म हो गया था। उन्होंने निःसंदेह स्वराज्य प्राप्त करने की अवधि कई वर्ष कम कर दी। भारतीय उनको यह कहकर स्मरण करेंगे कि वे नवीन भारत के निर्माता थे। वह एक पुरुष था, जो हमारे लिए जन्मा और हमारे लिए मरा।”

– महात्मा गांधी

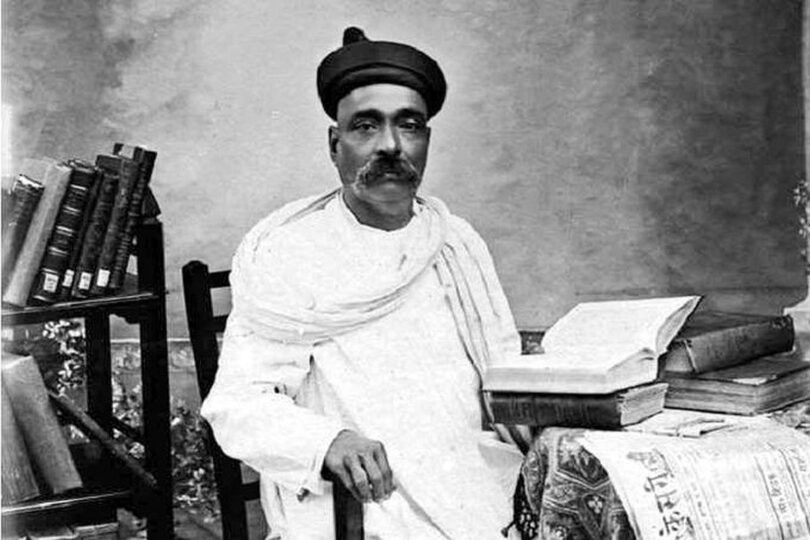

बाल गंगाधर तिलक का प्रादुर्भाव उस समय हुआ, जब भारत में विदेशी सत्ता का अंधकार अपने घने रूप में छाया हुआ था। 1857 के महान विद्रोह को ब्रिटिश शासन कुचलकर अपनी शक्ति अजेय कर चुका था। समस्त देश में प्रजा पर आतंक छाया हुआ था। किसी को स्वराज्य की कल्पना भी नहीं रही थी। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ब्रिटिश शासन की न्यायपरायणता तथा अंग्रेज जाति की उदारता पर विश्वास करते थे। देश के शासकों के सामने अपने दुख प्रकट कर उनके निवारण के अनुरोध के लिए 1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तत्कालीन कांग्रेसी नेता ब्रिटिश शासन से अनुनय-विनय करना ही अपना कर्तव्य समझते थे। ऐसे समय में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। वस्तुतः वे बहुत पहले ही यह अनुभव करने लगे थे कि अंग्रेजी शासन में न्याय नहीं है। जब सरकार ने 1875 में बड़ौदा के महाराज को विष देने का अपराधी घोषित कर दिया और इस संबंध में लोकमत की भी उपेक्षा कर दी, तब लोकमान्य के कान खड़े हो गए। उन्होंने यह अनुभव किया कि देशवासी किस प्रकार असहाय बना दिए गए हैं। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपना जीवन देश को शिक्षित और जागृत करने में अर्पित कर दूँगा। वे चाहते तो वकालत के द्वारा अपना घर भर सकते थे, परंतु वे सार्वजनिक सेवा की भावना से अनुप्राणित थे। उन्होंने पूना में न्यू इंगलिश स्कूल और कुछ समय बाद डेकिन ऐजूकेशन सोसायटी की स्थापना की और कुछ वर्ष बाद फर्गसन कालिज स्थापित कर दिया।

‘केसरी’ व ‘मराठा’

एक ओर वे विद्यार्थियों में शिक्षा का प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने जन-सामान्य को शिक्षित करने के लिए ‘केसरी’ और ‘मराठा’ पत्र निकाले। इन दोनों पत्रों के द्वारा लोकमान्य तिलक ने जन-सामान्य में देश- भक्ति और प्रत्येक प्रश्न पर स्वतंत्र विचार करने की दृष्टि उत्पन्न की। ‘केसरी’ वास्तव में दहाड़ता था। जहाँ ब्रिटिश शासक उसे सुनकर काँप उठता था, वहाँ जनता के हृदय में अपूर्व शक्ति का संचार होता था। इसलिए सरकार ने उन पर दमन का वार करना शुरू किया। उन्हें अनेक लेखों के लिए बार-बार जेल जाना पड़ा। वे जितनी बार जेल जाते, उतना ही जनता में अधिक लोकप्रिय हो जाते। 1908 में उन्हें छह वर्ष के लिए काले पानी की सजा सुनाई गई। जब उन्हें यह सजा सुनाई गई, तब उन्होंने निर्भीकता- पूर्वक कहा कि “मैं निरपराध हूँ। इस संसार में ऐसी बड़ी शक्तियाँ भी हैं, ज़ो संपूर्ण जगत् का व्यवहार चलाती हैं। संभव है कि ईश्वर की इच्छा यही हो कि जो कार्य मुझे प्रिय है, वह मेरे आज़ाद रहने की अपेक्षा कष्ट सहन से अधिक फले-फूले।”

वे सबसे पहले कांग्रेस में 1859 में सम्मिलित हुए, लेकिन कुछ वर्षों में उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि कांग्रेस की अनुनय-विनय की नीति द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने ही कांग्रेस में दृढ़तापूर्वक पहले-पहल यह घोषणा की कि “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।” देश के राष्ट्रीय संग्राम में इस नए मंत्र का असाधारण महत्त्व रहा है। आगे आने वाले कांग्रेसी नेताओं ने और जनता ने सदा इस मंत्र को अपना आदर्श मानते हुए उसके लिए प्रयत्न किया है। यही नारा था, जिसके परिणाम स्वरूप हमें यह स्वाधीनता मिली। अपनी दृढ़ और उग्र नीति के कारण उन्हें तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं का विरोध भी करना पड़ा और सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस से अलग हो गए।

असंतोष का जनक

कांग्रेस से अलग होने का अर्थ सार्वजनिक जीवन से पृथकता नहीं था। वे देश की सेवा में तो और भी प्राणपण से जुट गए। महाराष्ट्र में गणपति- उत्सव और शिवाजी उत्सव के समारोह उनके प्रयत्नों से अत्यंत सजीव हो गए। दोनों उत्सव महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता व देश-भक्ति की प्रेरणा देने में बहुत सहायक सिद्ध हुए। वस्तुतः वे देश में विदेशी शासन के विरुद्ध घोर असंतोष उत्पन्न करना चाहते थे और इसमें वे सफल भी हुए। सर बेलाटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध ‘अशांति व असंतोष का जनक’ कहकर एक सत्य का ही प्रतिपादन किया था। 1908 में उन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास मिला और वे मांडले भेज दिए गए। सरकार समझती थी कि इस लंबे देश – निर्वासन से जनता उन्हें भूल जाएगी, परंतु 1915 में जब वे जेल से लौटे, जनता ने उन्हें अपनी आँखों पर लिया। 1916 में वे लखनऊ कांग्रेस में सम्मिलित हुए। दो-तीन साल बाद महात्मा गांधी ने देश के राजनैतिक क्षेत्र में संपूर्ण प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ प्रवेश किया। 1 अगस्त 1620 को जब देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने वाला था, राष्ट्रीय जागृति के अग्रदूत, राष्ट्रीय संग्राम के महान सेनानी, कर्मयोगी तिलक ने राष्ट्र की मुक्ति के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद महाप्रयाण के लिए कूच कर दिया।

गीता – रहस्य

लोकमान्य तिलक की राष्ट्र सेवा चाहे कितनी शानदार एवं वीरतापूर्ण रही हो, इससे उनके व्यक्तित्व का एक पहलू ही ज्ञात होता है। वे परम कोटि के विद्वान् थे। प्राचीन वैदिक व धार्मिक साहित्य के वे अगाध पंडित थे। पश्चिमी साहित्य का भी उन्हें असाधारण ज्ञान था। उनकी लिखी ‘ओरायन’, ‘आर्किक होम इन दी वेदाज’ और ‘गीतारहस्य’ ने उन्हें भारत का एक प्रकांड विद्वान् सिद्ध कर दिया। यदि वे राजनीतिक संग्राम में न कूदकर केवल उपर्युक्त ग्रंथ ही लिखते, तो भी अमर हो जाते। गीता हिंदुओं का प्रसिद्ध उत्कृष्ट धर्म-ग्रंथ है। शंकराचार्य प्रभृति विद्वानों ने उसका ज्ञानपरक अर्थ करके संसार से विरक्ति का उपदेश दिया था, परंतु लोकमान्य तिलक ने गीता को कर्मक्षेत्र का प्रेरक ग्रंथ कहकर राष्ट्र को उपदेश दिया कि संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसलिए कर्मभूमि संसार के संघर्ष में मनुष्य को कर्तव्य पथ से च्युत नहीं होना चाहिए। ‘गीता रहस्य’ 850 पृष्ठों का एक महान ग्रंथ है। सैकड़ों ग्रंथों का अनुशीलन करने के बाद यह ग्रंथ लिखा गया था। ‘ओरायन’ आदि पुस्तकें भी उनके विद्वत्तापूर्ण ज्योतिष के ज्ञान तथा वैदिक साहित्य के परम अनुशीलन का प्रमाण हैं।

वस्तुतः शक्ति और शास्त्र का ऐसा समन्वय किसी अन्य नेता में पाना दुर्लभ है। भारतीय इतिहास में लोकमान्य भारतीय क्रांति के जनक के रूप में अमर रहेंगे।