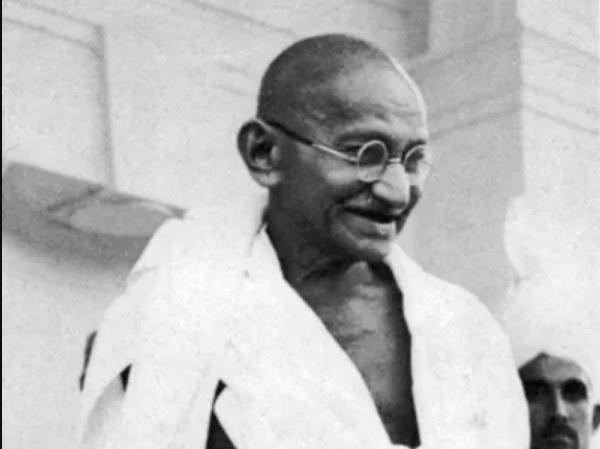

महात्मा गांधी जैसी विभूतियाँ सदियों बाद आती हैं। राजनैतिक नेता प्रायः प्रत्येक देश में होते रहते हैं, बड़े-बड़े कुशल सेनापतियों के भी नाम हम पढ़ते रहते हैं, सामाजिक सुधारकों के भी दर्शन समय-समय पर होते रहे हैं, विचारकों एवं दार्शनिकों की कृतियाँ भी प्रत्येक युग में जनता को मिलती रही हैं और साहित्यकारों एवं लेखकों के दर्शन भी प्रायः प्रत्येक देश में होते रहते हैं। इन सब का समन्वय महात्मा गांधी में था। वे राजनैतिक नेता, कुशल सेनापति, समाज-सुधारक, विचारक, दार्शनिक, साहित्यिक सब कुछ एक साथ थे। परंतु महात्मा गांधी इन सबसे ऊपर भी थे। वे एक नवीन संदेश संसार को देना चाहते थे; उनका एक नया दृष्टिकोण था। समस्त संसार अत्यंत वेग के साथ जिस दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा था, उस मार्ग में वे एक दृढ़ अविचल चट्टान की भाँति आकर खड़े हो गए। एशिया की संस्कृति पराजित हो चुकी थी। यूरोप अपने आडंबरपूर्ण अमित साधनों और झंझावात तथा भूकंप जैसी प्रचंड शक्ति के साथ और उससे भी बढ़कर चकाचौंध करने वाली चमक व दीप्ति के साथ समस्त विश्व पर छा गया था। वह इस भौतिक संसार को नग्न सत्य के रूप में देखने को उत्सुक था। यूरोपियन भौतिकवादी संस्कृति अत्यंत गौरव, प्रतिष्ठा और समारोह के साथ सारे संसार में प्रतिष्ठित हो गई। सभी देश उसी दिशा में प्रवाहित होने लगे।

परंतु महात्मा गांधी की तीक्ष्ण व सूक्ष्म दृष्टि को यूरोपियन संस्कृति की आडंबरमयता और चकाचौंध भ्रान्त न कर सकी। समस्त आडंबरों और प्रपंचों को भेदकर गहराई तक जाने वाली उनकी प्रतिभा ने देखा कि यूरोप प्रकृति पर विजय पाने का गर्व कर रहा है, लेकिन अपने वास्तविक शत्रु द्वारा स्वयं परास्त है, उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। इसका कारण भी उन्होंने पहचान लिया। यूरोप की दृष्टि बहिर्मुखी थी। उसने प्रकृति पर विजय पा ली थी। उसकी दृष्टि अंतर्मुखी न थी, इसलिए मन और उसकी वासना पर विजय पाने का उसे ध्यान ही न रहा। परमाणु की प्रचंड शक्ति पाकर भी वह पराजित था। गांधी जी उस प्रवाह के मार्ग में दृढ़ चट्टान की तरह आकर अविचल भाव से खड़े हो गए और अपनी नम्र, परंतु ओजस्विनी वाणी में उन्होंने मानव जाति को आदेश दिया–“लौटो, यह मार्ग विध्वंस का है, कल्याण का नहीं है।”

गांधी जी की अन्तर्भेदिनी दृष्टि का ही परिणाम यह था कि वे राजनैतिक स्वतंत्रता जैसी महत्त्वपूर्ण परंतु भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए अहिमा, सत्य- सदाचार और आत्मबल पर जोर देते थे। उनके निकट अहिंसा कभी साधन नहीं रही, वह उनके निकट अंतिम लक्ष्य थी, क्योंकि वह उनके आंतरिक शत्रु पर विजय पाती थी। पशुबल के प्रयोग से पशुबल की वृद्धि होती है, हिंसा से उत्तरोत्तर हिंसा की वृद्धि होती है, यह परिणाम था उनके चिंतन और मनन का। उन्होंने भारत को और उसके रूप में मानव जाति को दूसरा मार्ग बताया। यह दूसरा मार्ग ग्रहण का नहीं था, अपरिग्रह का था। यह मार्ग आडंबरपूर्ण जीवन का नहीं था, सादगी का था। यह मार्ग शोषण का नहीं था, सेवा और त्याग का था। यह मार्ग बड़े-बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों का नहीं था, आंतरिक सत्य के आविष्कार का था। यह मार्ग केवल भौतिक प्रकृति पर विजय पाने का नहीं था, मानसिक प्रकृति और उसकी भावनाओं पर विजय पाने का था। यह मार्ग क्षात्र या धन-बल का नहीं था, ब्रह्म बल और आत्म-चल का था।

गांधी जी की इस शिक्षा के भौतिक रूप थे चर्खा, ग्रामोद्योग, पंचायतें, अस्पृश्यता निवारण, सरल जीवन और अहिंसात्मक सत्याग्रह आदि। हमारे लिए चर्खा विदेशी आर्थिक और राजनैतिक पराधीनता से मुक्ति का एक साधनमात्र था, परंतु गांधी जी के निकट यह राम तक पहुँचने का अमोघ साधन था; क्योंकि चर्चा त्याग और परिश्रम के साथ-साथ आर्थिक जगत् में होने वाले समस्त शोषण को मूलतः नष्ट करने का प्रतीक भी था। वे उस प्रलोभन को ही नष्ट कर देना चाहते थे, जिसके वशवर्ती होकर राजनैतिक या आर्थिक साम्राज्यवाद की ओर मनुष्य का मन बहने लगता है। यही कारण था कि वे भारी मशीनों के विरोधी थे।

वे मशीनरी को इस कारण भी नापसंद करते थे कि उससे आत्मा का व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो जाता है, वह भी मशीन का एक निर्जीव पुर्जा बन जाता है। आत्मा का यह हनन उस महान आत्मा को सहन कैसे होता? लाखों-करोड़ों रुपये से भी अधिक मूल्यवान् वे मानव को समझते थे।

अस्पृश्यता – निवारण भी उनके निकट मोक्ष का साधन था। मानव द्वारा मानव की अवहेलना उनके निकट आत्मा का अपमान था, घोर पाप था। वायसराय भवन (अब राष्ट्रपति भवन) महतरों को दे देने में उन्हें किसी तरह की भी दुविधा न थी। उनकी दृष्टि में मानव मानव में कोई अंतर न था।

साम्यवाद और गांधीवाद दोनों वर्ग-हीन समाज का निर्माण चाहते हैं, किंतु दोनों में एक अंतर है। साम्यवाद समानता का केवल भौतिक रूप लेता है। वह राज्य को सर्वोपरि मानता है (भले ही वह राज्य जनता का हो) लेकिन वही राज्य व्यक्ति के अधिकारों को नि:शेष कर देता है। वह उसके अधीन होकर एक पुर्जा बन जाता है। गांधी जी राज्य का विकेंद्रीकरण चाहते थे, ताकि पुरुष अधिक-से-अधिक स्वातंत्र्य का भोग करे। स्टालिन का वोलशेविज्म हो या हिटलर का नाजीवाद, वहाँ व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का स्थान नहीं है, इसके विपरीत गांधी जी विरोधियों के प्रति और अधिक उदारता का समर्थन करते थे। गांधी कांग्रेस पर हावी न हो जाए, इसीलिए वे कांग्रेस की चवन्नी- सदस्यता तक छोड़ देते थे। स्टालिन के यहाँ आत्मा का नहीं; शरीर का महत्त्व है। गांधी जी आत्मा को सर्वोच्च समझते थे। एक का दृष्टिकोण भौतिक था, दूसरे का आध्यात्मिक। इसी कारण गांधी जी संपन्न वर्ग को स्वयं त्याग करने का उपदेश देते रहे। सरकारी मंत्री भी 500 से अधिक वेतन न लें, यह उनका आग्रह था। स्टालिन यह सब काम दंड द्वारा कराना चाहता है।

हमारी पुण्यमयी भारत जननी का यह सौभाग्य रहा है कि उसकी कोख में महात्मा बुद्ध, भगवान् महावीर, सम्राट् अशोक, ऋषि दयानंद और महात्मा गांधी जैसे पुण्यात्मा नेता उत्पन्न होते रहे हैं। प्रसिद्ध सम्राट् होकर भी अशोक धर्म का महान प्रचारक था और ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने वाला गांधी मानवता और आत्मा का पुजारी था। मानवता, शांति और अहिंसा का यह देवता हमारे सांप्रदायिक उन्माद पर बलि हो गया। उसका बलिदान चमकने वाले उसके समस्त जीवन से भी अधिक गौरवपूर्ण था। यह राजनैतिक संघर्ष न था, मानवता की रक्षा का प्रश्न था। वह मानव में पशुता को नहीं देख सकता था। वे चले गए, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में तेज का वह महान पुंज विश्व को सदियों व हजारों वर्षों तक ज्योति व प्रकाश देता रहेगा।