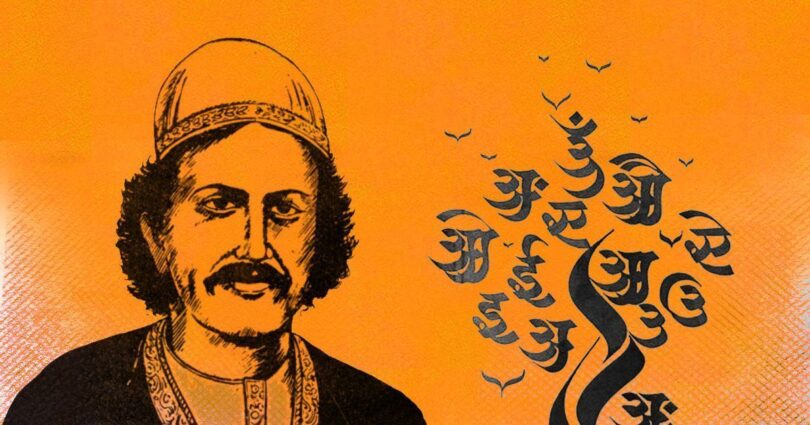

आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता हम भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को मानते हैं। भारतेंदु जी ने प्रथम हिंदी गद्य और पद्य की भाषा का परिमार्जन किया, दूसरे नवीन विचारधारा का वह साहित्य हिंदी को प्रदान किया जो रीति कालीन प्रवृत्तियों से आच्छादित नहीं था, तीसरे पद्य के साथ-ही-साथ गद्य में रोचकता पैदा करके हिंदी पाठकों तथा लेखकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया, चौथे आपने नाटकों की मौलिक रचना की तथा अनुवाद करके। हिंदी में रंगमंच के आने की संभावना को प्रस्तुत किया और पाँचवें आपने अपने साहित्य द्वारा देश सेवा और समाज-सुधार का संदेश जनता को दिया। अनेक नवीन दृष्टिकोण आपने साहित्य में उपस्थित किए।

इस प्रकार हमने देखा कि यह युग क्रांति का युग है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के साहित्य ने हिंदी साहित्य में क्रांति का संचार किया और एक बार विचारधारा के दृष्टिकोण को ही बदल दिया। कवियों को कविता करने के लिए नवीन विषय प्रदान किए और गद्य लेखकों को गद्य लिखने और नाटक लिखने का मार्ग दिखलाया। मुंशी सदासुखलाल, इंशा अल्लाह खाँ, सदलमिश्र और लल्लूलाल अपनी-अपनी शैली को लेकर आए परंतु कोई मार्ग निर्धारित नहीं कर सके, इनके पचास वर्ष पश्चात् राजा लक्ष्मणसिंह और राजा शिवप्रसाद ने दो स्वतंत्रशैलियों को जन्म दिया। राजा शिवप्रसाद की भाषा उर्दू और फ़ारसी मिश्रित थी और राजा लक्ष्मणसिंह की संस्कृत-मिश्रित ठेठ हिंदी। संवत् 1930 में इन धाराओं का मध्यवतीं मार्ग ग्रहण करके साहित्यिक क्षेत्र में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने एक सुसंचालित मार्ग प्रस्तुत किया और अन्य लेखकों के मार्ग-प्रदर्शन की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया। आपने भाषा में से प्रांतीय शब्दों को निकालकर एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक हुआ। वाक्यों का भी पृथक्-पृथक् करना अपने प्रारंभ किया। एक में एक गूँथते जाने की प्राचीन प्रथा को आपने तिलांजलि दे दी। भारतेंदु जी ने जहाँ गद्य के लिए खड़ीबोली को अपनाया वहाँ पद्य के क्षेत्र में उन्हें ब्रज भाषा ही मान्य रही। इन्होंने ब्रज भाषा के प्रयोग में ‘बिहारी’, ‘घनानंद’ इत्यादि की भाँति शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं। आपने गद्य और पद्य दोनों में ही सरल-सुबोध-भाषा शैली को जन्म दिया। भाषा के सभी रूपों में एक ऐसा सामंजस्य स्थापित किया कि जिससे भाषा मँजकर एक व्यवस्थित रूप में आ गई। भाषा को सरल रखने की ओर उनका सर्वदा ध्यान रहता था। इस प्रकार हमने देखा कि भारतेंदु बाबू ने हिंदी को एक नवीन मार्ग दिखलाया और नयी शैली, नयी भाषा और नये विषयों के साथ वह शिक्षित जनता के सामने आए।

भारतेंदु जी की मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इसी छोटे से जीवन काल में आपने हिंदी साहित्य को अमूल्य निधियाँ प्रदान कीं। गद्य का सर्वप्रथम प्रचुरता के साथ प्रयोग आपने अपने नाटकों में किया। अपनी ‘नाटक’ नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में आपके नाटकों से पहले केवल दो ही नाटक उपलब्ध थे, विश्वनाथसिंह का ‘आनंद-रघुनंदन नाटक’ और गोपालचंदजी का, ‘नहुष-नाटक’। वह दोनों ब्रजभाषा में थे। भारतेंदु जी ने 18 नाटक लिखे हैं। इस संख्या के अंतर्गत मौलिक और अनुदित सभी नाटक आ जाते हैं। यह सब निम्नलिखित हैं-

मौलिक-

वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चन्द्रावली, विषस्य विषमौषधम् भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और सती प्रताप (अधूरा)

अनुदित-

विद्यासुंदर, पाखंड-बिडंबना, धनंजय-विजय, कर्पूर-मंजरी, मुद्राराक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी।

भारतेंदु जी ने जीवन के कई क्षेत्रों से सामग्री लेकर इन नाटकों का सृजन किया है। ‘चन्द्रावली’ में प्रेम तत्त्व की प्रधानता है तो ‘नील देवी’ में एक ऐतिहासिक वृत्त लिखा है। ‘भारत दुर्दशा’ में देश की दशा का चित्रण है तो विषस्य विषमौषधम’ में रजवाड़ों के कुचक्रों का प्रदर्शन किया गया है। ‘प्रेम-जोगिनी’ में धर्म और समाज के पाखंड का खाका खींचा है। इस प्रकार समाज, धर्म, प्रेम राजनीति और इतिहास सभी दिशाओं की ओर नाटककार का ध्यान बहुत व्यापकता के साथ गया है।

भारतेंदु जी ने शैली के क्षेत्र में मध्यवर्ती मार्ग ग्रहण किया है। उन पर बंगला का भी प्रभाव पड़ा और संस्कृत का भी इसलिए न तो उन्होंने प्राचीन रूढ़ियों में बाँधकर अपने नाटकों को संकुचित ही बनाया और न ही नवीन में फँसकर प्राचीन रूढ़ियों से अपने नाटकों को सर्वथा मुक्त ही कर दिया। बेंगला के नाटक अंग्रेजी के प्रभाव से प्राचीनता को एकदम तिलांजलि दे चुके थे। उस प्रणाली को भारतेंदु बाबू दे पसंद नहीं किया।

भारतेंदु जी के नाटकों को रंगमंच पर स्थान मिला और उनका प्रचार भी हुआ। साहित्यिक क्षेत्र में उनका विशेष मान रहा। हिंदी साहित्य में आपने एक नवीन धारा का संचार किया और अन्य दिशाओं के साथ-साथ नाटक-साहित्य का विशेष प्रचार आपके द्वारा हुआ। भारतेंदु बाबू को हम हिंदी का प्रथम सफल नाटककार कह सकते हैं। आपने पश्चिम और पूर्व के भावों का सामंजस्य करके एक नवीन प्रगति हिंदी साहित्य को प्रदान की। भारतेंदु-युग का नाट्य-साहित्य निम्नलिखित विशेषताएँ लेकर हिंदी साहित्य में अवतीर्ण हुआ।

(1) प्राचीन प्रणालियाँ धीरे-धीरे परिवर्तित होती चली जा रही थी। नाटकों के पात्र देवताओं के स्थान पर इसी संसार के मनुष्य बनने लगे थे।

(2) नाटकों में देवी-चमत्कार प्रदर्शित करने की अपेक्षा वास्तविक सत्य का स्पष्टीकरण करना लेखक अपना कर्त्तव्य समझने लगे थे। ‘भारत दुर्दशा’ इसका ज्वलंत उदाहरण है।

(3) नाट्यशास्त्र के नियम भी धीरे-धीरे ढीले पड़ते जा रहे थे। स्वछंद रूप से स्पष्टीकरण करना लेखक अपना कर्तव्य समझते थे।

(4) नाटक रंगमंच के विचार से लिखे जाने लगे थे, न कि केवल पाठ्य-साहित्य की ही पूर्ति के लिए।

(5) नाटकों में पद्य की अपेक्षा गद्य को प्रधानता दी जाने लगी थी। द्विजेंद्रलाल राय के नाटकों के अनुवादों का इस गद्य लेखन की प्रणाली पर विशेष प्रभाव पड़ा।

(6) नाटकों के कथनोपकथनों में स्वाभाविकता आने लगी थी। लेखकों ने स्वाभाविकता का विशेष रूप से सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था।

(7) सामाजिक चित्रणों की ओर भी लेखकों का ध्यान गया और वह मानव जीवन के अधिक निकट पहुँचने लगे।

(8) राष्ट्रीय विचारावली ने भी नाटकों में स्थान पाया। रंगमंच पर नाटकों के आने से भाषा का अच्छा प्रचार हुआ।

(9) समस्यात्मक नाटकों का भी श्रीगणेश इस द्वितीय युग में मिलता है।